Efecto fotovoltaico: qué es, cómo funciona y aplicaciones

El efecto fotovoltaico es el fenómeno físico mediante el cual las células solares transforman directamente la luz solar en electricidad, en un proceso de 4 pasos: primero, los fotones impactan en la célula, después, esta energía libera electrones del material semiconductor, generando una corriente eléctrica, y finalmente, dicha energía se recoge y almacena para su uso inmediato.

Las aplicaciones del efecto fotovoltaico abarcan desde viviendas con autoconsumo y grandes parques solares hasta la alimentación energética de satélites espaciales y dispositivos electrónicos portátiles.

A continuación se explica en profundidad este fenómeno, su funcionamiento, aplicaciones, y diferencias con el efecto fotoeléctrico.

Contenido

- ¿Qué es el efecto fotovoltaico?

- ¿Cómo funciona el efecto fotovoltaico paso a paso?

- ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas del efecto fotovoltaico?

- ¿Por qué se utiliza el silicio en las células fotovoltaicas?

- ¿Por qué no se convierte toda la luz solar en electricidad?

- ¿Cuál es la diferencia entre el efecto fotovoltaico y el efecto fotoeléctrico?

¿Qué es el efecto fotovoltaico?

El efecto fotovoltaico es el proceso por el cual ciertos materiales generan un voltaje o corriente eléctrica cuando se exponen a la luz. En otras palabras, sucede cuando los fotones inciden sobre un semiconductor, y la energía de la luz se convierte en energía eléctrica.

Este efecto es el principio fundamental que hace posible los paneles solares, pues es la forma en que las células de un panel solar convierten la luz solar en electricidad.

En una célula de silicio, los fotones entrantes excitan los electrones de la red cristalina del silicio a niveles de energía más altos, creando los llamados portadores de carga libres. Como resultado, se producen un voltaje y una corriente inducidos por la luz en el material.

Este fenómeno fue observado por primera vez en 1839 por el físico Edmond Becquerel y posteriormente se desarrolló hasta convertirse en la tecnología moderna utilizada en las células solares.

¿Cómo funciona el efecto fotovoltaico paso a paso?

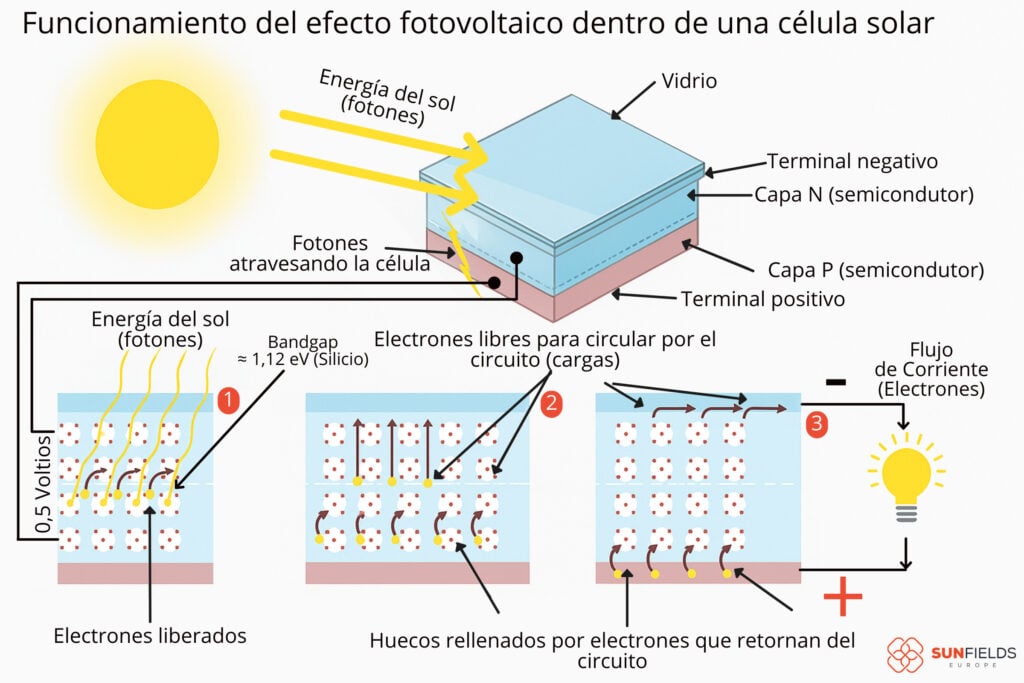

En una célula solar el funcionamiento del efecto fotovoltaico puede entenderse a través de 4 pasos, listados a continuación.

1. Impacto de la luz

Los fotones inciden sobre el material semiconductor de la célula solar, normalmente silicio dopado con átomos de boro, galio o fósforo. La luz solar está compuesta por fotones que abarcan un rango longitudes de onda y, cuando estos fotones inciden sobre la célula, pueden ocurrir tres cosas: pueden reflejarse, atravesarla, o ser absorbidos por el semiconductor.

2. Liberación de electrones

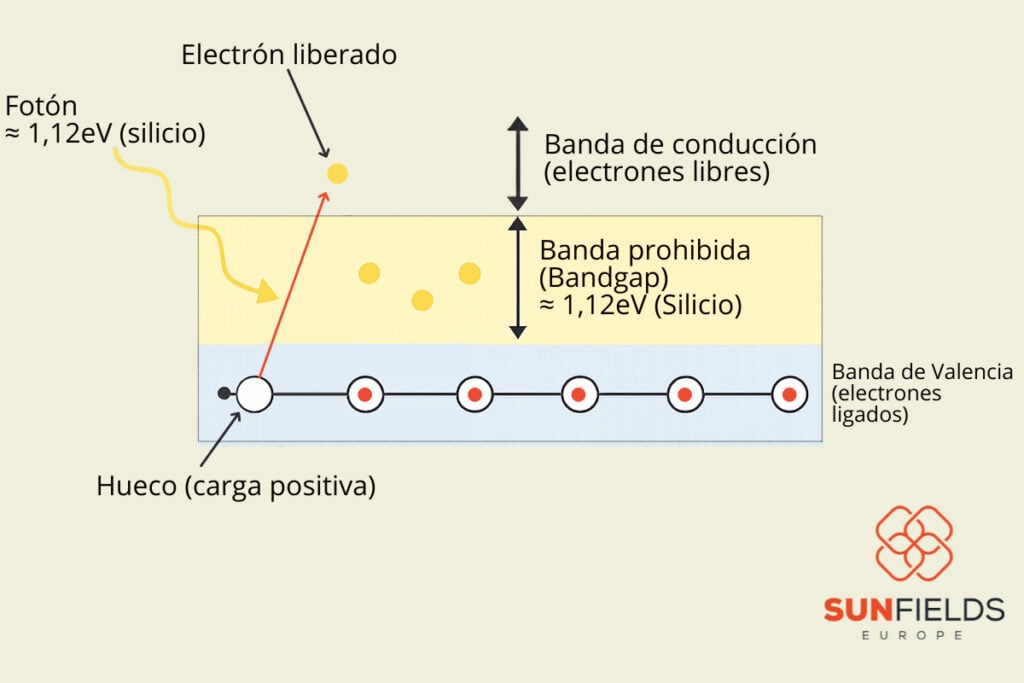

Cuando un fotón alcanza el semiconductor, específicamente en el caso del silicio, puede ser absorbido por el material cuando posee suficiente energía. Para que esto ocurra, el fotón debe tener una energía igual o superior al valor conocido como banda prohibida (bandgap) del silicio, que es aproximadamente 1,12 eV (electronvoltios).

La banda prohibida representa la diferencia energética entre la banda de valencia (donde los electrones permanecen ligados a sus átomos) y la banda de conducción (donde los electrones pueden moverse libremente para dar origen a una corriente eléctrica).

Si la energía del fotón absorbido supera este valor umbral (mayor o igual a 1,12 eV), es capaz de romper el enlace covalente que mantiene al electrón unido al átomo en la banda de valencia, liberando así un electrón hacia la banda de conducción. Como resultado, el electrón queda libre para moverse a través del semiconductor, mientras que en el lugar que ocupaba se genera un espacio vacío llamado "hueco", con carga eléctrica positiva equivalente.

Este fenómeno crea pares electrón-hueco, fundamentales para el funcionamiento de las células solares. La eficiencia con la que este proceso ocurre depende directamente de la energía de los fotones y de las propiedades intrínsecas del material semiconductor. Fotones con energía inferior al bandgap (por debajo de 1,12 eV) no pueden liberar electrones y se desaprovechan en forma de calor o atraviesan la célula, mientras que los fotones con energía superior al bandgap desprenden electrones, pero una parte de esa energía se pierde en forma de calor por termalización.

3. Creación de la corriente

La célula fotovoltaica está diseñada con una unión P-N, formada por dos regiones de silicio con diferentes tipos de dopaje:

- Una región tipo N con exceso de electrones libres como portadores mayoritarios, con carga total inicialmente neutra.

- Una región tipo P con exceso de huecos como portadores mayoritarios, carga total inicialmente neutra.

Cuando estas regiones entran en contacto por primera vez, los electrones libres del lado N tienden a difundirse hacia el lado P atraídos por los huecos, mientras los huecos del lado P se mueven hacia el lado N atraídos por los electrones.

Al ocurrir esta difusión inicial sucede lo siguiente:

- En la región tipo N, los electrones que se han ido hacia el lado P dejan atrás iones donantes fijos con carga positiva (+), generando una región cargada positivamente, llamada zona de agotamiento en el lado N.

- En la región tipo P, los huecos que se han movido hacia el lado N dejan atrás iones aceptores fijos con carga negativa (-), generando una región cargada negativamente, llamada zona de agotamiento en el lado P.

Esta acumulación de carga se produce en una pequeña zona alrededor de la unión llamada región de agotamiento, que se llama así porque en ella no quedan portadores móviles, es decir, ni electrones libres ni huecos.

Debido a esta separación de cargas fijas, se forma un campo eléctrico interno en la región de agotamiento, que apunta desde la región con carga positiva hacia la región con carga negativa. De esta forma, el campo eléctrico interno apunta desde la región tipo N hacia la región tipo P.

Recuerda que los electrones tienen carga negativa y se mueven naturalmente hacia potenciales eléctricos más altos, al contrario que la corriente convencional, que fluye de un potencial más alto a uno más bajo.

Posteriormente, cuando la célula absorbe fotones provenientes de la luz solar, se generan nuevos pares electrón-hueco en esta zona de agotamiento. El campo eléctrico interno previamente establecido actúa entonces separando estas cargas fotogeneradas:

- Los electrones libres generados por la luz en la zona de agotamiento son impulsados hacia la región tipo N, que ha quedado con una carga positiva fija por la difusión inicial. Y desde ahí se extraen hacia el circuito, o la siguiente célula, mediante contactos metálicos.

- Los huecos generados simultáneamente son empujados hacia la región tipo P, que ha quedado con una carga negativa fija por la difusión inicial.

Este desplazamiento dirigido de electrones hacia un lado y huecos hacia el lado contrario constituye una corriente eléctrica interna en la célula solar. En otras palabras, el campo eléctrico interno separa y dirige las cargas generadas por la luz, creando así una corriente continua (CC) que fluye a través del semiconductor hacia los contactos externos, permitiendo que esta energía eléctrica sea aprovechada en un circuito externo.

4. Recolección de la energía generada

Se imprimen contactos conductores metálicos en la parte delantera y trasera de la célula solar para recolectar los electrones en movimiento. Una vez que los electrones alcanzan los contactos metálicos, se canalizan hacia un circuito externo. Al mismo tiempo, el circuito permite que los huecos viajen al contacto opuesto para completar el circuito.

Así, los electrones libres fluyen a través de los contactos metálicos en forma de electricidad, que puede alimentar una carga externa o almacenarse en una batería. La célula genera una corriente eléctrica continua que puede utilizarse inmediatamente o convertirse en alterna mediante un inversor para su uso en la red.

El resultado final de estos pasos es que la luz solar se convierte directamente en electricidad dentro de la célula.

¿Cuáles son las aplicaciones prácticas del efecto fotovoltaico?

El efecto fotovoltaico tiene muchas aplicaciones del mundo real. En todas estas aplicaciones, el principio básico es el mismo: la luz se convierte directamente electricidad. Esta capacidad ha convertido a la energía fotovoltaica en una de las tecnologías de energía renovable más utilizadas en todo el mundo. De hecho, la aplicación más importante son las células fotovoltaicas que son los componentes básicos que se combinan para formar paneles solares.

A continuación resumimos las aplicaciones más relevantes del efecto fotovoltaico.

- Energía solar residencial (autoconsumo): propietarios de viviendas de todo el mundo instalan paneles solares en sus tejados para generar electricidad para su propio uso. El efecto fotovoltaico de estos paneles produce corriente continua, que luego se convierte en corriente alterna mediante un inversor o microinversor para su uso en los electrodomésticos.

- Parques solares y centrales eléctricas a gran escala: Las empresas de servicios públicos y los grandes promotores energéticos instalan grandes campos de paneles solares (con miles o millones de módulos fotovoltaicos) para crear centrales solares. Estos grandes parques fotovoltaicos aprovechan el efecto fotovoltaico a gran escala para alimentar la red eléctrica.

- Satélites y aplicaciones espaciales: En el espacio, donde la luz solar es abundante y continua, prácticamente todos los satélites dependen de células solares fotovoltaicas para obtener energía. De los aproximadamente 4.900 satélites activos que orbitaban la Tierra a finales de 2021, casi todos utilizan células solares para proporcionar un suministro de energía.

- Electrónica portátil y de consumo: El efecto fotovoltaico también se utiliza en dispositivos a pequeña escala. Las calculadoras solares y los relojes de pulsera, por ejemplo, tienen pequeñas células fotovoltaicas incorporadas que generan suficiente electricidad a partir de la luz solar para alimentar los componentes electrónicos del dispositivo. Los cargadores solares portátiles y también algunas linternas utilizan pequeños paneles para cargar baterías.

¿Por qué se utiliza el silicio en las células fotovoltaicas?

El silicio se utiliza en las células fotovoltaicas porque es un semiconductor bien conocido y abundante que puede doparse para crear los campos eléctricos necesarios para el efecto fotovoltaico, y porque tiene propiedades materiales que lo hacen eficiente y duradero para la conversión de la energía solar.

El silicio es un semiconductor, lo que significa que su capacidad para conducir la electricidad se encuentra entre la de un metal (buen conductor) y la de un aislante (mal conductor).

En su forma pura, el silicio no es ni un excelente conductor ni un aislante perfecto, sino que sus propiedades eléctricas son intermedias. Esto es fundamental, ya que se puede ajustar la conductividad del silicio añadiendo impurezas de forma controlada, un proceso conocido como dopaje. Es decir, el silicio se puede combinar con pequeñas cantidades de otros elementos para aumentar el número de electrones libres o crear más huecos, lo que modifica su comportamiento eléctrico.

Mediante el dopaje, se crean dos tipos de silicio en una célula solar: tipo N (con electrones libres adicionales) y tipo P (con huecos extra). En la zona donde se unen estas dos regiones, se forma una unión P-N, donde aparece un campo eléctrico interno que permite el flujo de electrones cuando incide la luz.

La naturaleza semiconductora del silicio es lo que hace posible esta unión. Por el contrario, un conductor puro no puede mantener un campo eléctrico interno porque las cargas simplemente fluirían libremente y se anularían, y un aislante no permitiría ningún movimiento de carga.

Otra razón por la que el silicio domina la energía fotovoltaica es su banda prohibida y sus propiedades materiales adecuadas. El silicio tiene una banda prohibida de aproximadamente 1,12 electronvoltios, lo que significa que puede absorber una parte significativa de la energía del espectro solar para generar electricidad.

Aunque no es la banda prohibida perfecta para todas las longitudes de onda, 1,12 eV es buena para convertir la luz visible en electricidad con una eficiencia aceptable.

El silicio también es abundante en la corteza terrestre pues se encuentra en la arena en forma de dióxido de silicio y puede refinarse y cristalizarse a un coste relativamente bajo.

Tras su procesado, forma obleas estables y robustas que pueden durar décadas en los paneles solares.

¿Por qué no se convierte toda la luz solar en electricidad?

Un panel solar de silicio comercial típico sólo puede convertir entre el 15 y el 22% de la luz solar en electricidad en condiciones estándar. El resto se pierde en forma de calor o reflexión. Incluso en condiciones de laboratorio, una célula de silicio de una sola unión tiene un límite de eficiencia de aproximadamente el 33,7% (límite de Shockley-Queisser) debido a las restricciones fundamentales de la energía fotónica.

Se sigue innovando con nuevos materiales y células multiunión, combinando diferentes semiconductores en una misma célula solar, para mejorar la eficiencia de los paneles solares, pero es la física lo que impide la conversión al 100%. Parte de la luz solar simplemente no puede ser utilizada por el material de la célula, y otra parte se desperdicia en forma de calor o se refleja.

De hecho, la mayor parte de la luz solar que incide sobre una célula solar se pierde por las siguientes razones.

- Fotones con energía insuficiente: No todos los fotones tienen suficiente energía para liberar un electrón en el semiconductor. Cada material tiene unas propiedades mínimas de energía para excitar los electrones. Los fotones con energía inferior a la banda prohibida, como los de la luz infrarroja, atraviesan la célula solar sin ser absorbidos y no tienen ningún efecto, o producen calor. Es decir, estos fotones con menor energía que la banda prohibida, se desperdician en términos de generación de electricidad, y si se absorben como calor pueden calentar ligeramente la célula.

- Fotones con exceso de energía: Algunos fotones tienen energía más que suficiente. Cuando un fotón de alta energía (como un fotón ultravioleta) es absorbido por la célula, excita un electrón, pero cualquier energía por encima de la banda prohibida se libera en forma de calor en lugar de como producción eléctrica. La célula absorbe solo una cantidad fija de energía por fotón, correspondiente a la banda prohibida, y el resto de la energía del fotón se pierde en forma de calor por vibración térmica en la red cristalina.Por eso las células se calientan bajo la luz solar más allá de la temperatura ambiente, porque la energía extra de los fotones se convierte en calor en lugar de electricidad.

- Pérdidas por reflexión: A pesar de que las células solares tienen una capa antirreflectante (ARC), una parte de la luz solar entrante rebota en la superficie frontal del panel solar. Algunos fotones se reflejan en la superficie de la célula y, por lo tanto, nunca actúan en el semiconductor. Por ejemplo, el silicio sin dopar puede reflejar más del 30% de la luz que incide sobre él. Los paneles solares modernos mitigan este efecto con recubrimientos antirreflectantes y superficies texturizadas, que reducen drásticamente la reflexión hasta solo un 5% de reflexión, por lo que se pierde una pequeña cantidad de luz incidente.

- Recombinación: Incluso cuando los fotones son absorbidos y generan pares de electrones y huecos, no todos esos portadores de carga llegan a los contactos en forma de corriente. Algunos electrones y huecos se recombinan (se encuentran y se anulan entre sí) dentro de la célula antes de llegar al circuito, desperdiciando así esa energía en forma de calor o también en forma de luz reemitida que se genera con la recombinación electrón-hueco. Las imperfecciones del cristal o las impurezas, cuando la célula solar no es de buena calidad, pueden aumentar la recombinación en un 10-15%.

- Pérdidas resistivas (pérdidas óhmicas): Estas pérdidas ocurren debido a la resistencia eléctrica de los materiales empleados en la fabricación de la célula solar como los contactos metálicos, cables conductores y el propio silicio. Por ejemplo, la resistencia generada en los conductores y soldaduras metálicas de corriente (bus-bars y fingers) y las capas del semiconductor pueden reducir entre un 5% y un 10% la eficiencia total de conversión. Por ello, tecnologías como la HJT Gapless del fabricante de paneles solares REC Solar, tienen mayor rendimiento al no hacer uso de bus-bars ni soldaduras.

- Absorción incompleta (limitada): Las células solares muy delgadas, por ejemplo, células solares de película delgada o thin-film, con espesores típicos menores a 5 micrómetros, no pueden absorber todos los fotones incidentes, particularmente los de longitudes de onda más largas o de menor energía. Esta absorción incompleta puede provocar pérdidas adicionales del orden del 5% al 10% de la eficiencia de conversión, dependiendo del tipo específico y del grosor del material usado.

- Limitaciones estructurales y tecnológicas adicionales: Existen también limitaciones técnicas adicionales relacionadas con la calidad cristalina, impurezas del material, imperfecciones superficiales y calidad de fabricación que pueden suponer aproximadamente de un 5 a un 8% adicional de pérdidas en la eficiencia total.

¿Cuál es la diferencia entre el efecto fotovoltaico y el efecto fotoeléctrico?

El efecto fotovoltaico y el efecto fotoeléctrico son conceptos que están relacionados, ya que ambos implican el uso de la luz con la materia para influir en los electrones, pero no son idénticos y se refieren a fenómenos físicos diferentes.

La principal diferencia es que el término efecto fotoeléctrico se utiliza normalmente cuando la luz provoca que los electrones escapen de la superficie del material (como en un fotodetector o un fototubo de vacío), mientras que el efecto fotovoltaico se refiere a que la luz genera un voltaje dentro de un material sin expulsar electrones.

En ambos casos, la luz debe tener suficiente energía para excitar los electrones. Pero en un dispositivo fotovoltaico, la energía del fotón se convierte en energía eléctrica mientras se mantienen las cargas dentro del sólido, creando una corriente continua en un circuito. Por el contrario, el efecto fotoeléctrico clásico suele implicar que los electrones salen "volando" de un material hacia el vacío o el aire.

Es decir, el efecto fotovoltaico podría considerarse una especie de efecto fotoeléctrico interno, en el que la energía de la luz genera portadores de carga móviles dentro de un material que dan lugar a electricidad. A diferencia del efecto fotoeléctrico externo, en el que la luz literalmente expulsa los electrones del material.